乡村振兴,产业兴旺是重点。近年来,我市将农业现代化和“三农”工作、乡村振兴结合起来,以产业发展带动乡村振兴,让群众吃上“产业饭”,走上小康路。

“十三五”以来,我市着力构建现代农业生产体系,粮食生产能力、农产品质量监管能力进一步增强,农业支持保护体系进一步健全,粮食种植总面积保持在170万亩以上,建成优质稻生产基地54万亩,粮食总产稳定在65万吨左右。至2020年,全市将建成高标准农田121万亩,完成农田水利最后一公里治理37万亩;贵池区成功创建国家级农产品质量安全县,东至县、石台县、青阳县成功创建省级农产品安全县,实现了省级以上农产品质量安全县全覆盖。实施“乡镇农产品快速检测体系民生工程项目计划”,全市建成农残快检系统119套。开展“三品一标”认证,178家企业286个产品通过认证。建立农产品追溯体系,“三品一标”产品全部实现“带证上网、代码上线、带标上市”。进一步扩大政策性农业保险覆盖面,开展中央政策性农业保险达11个品种,地方特色保险19个品种,综合赔付率达75%以上。实施农机农艺融合工程,主要农作物、粮食作物耕种收综合机械化水平分别达71.1%、80%,机制茶超过96%。

着力构建新型农业经营体系,新型农业经营主体持续壮大,农业适度规模经营有序推进,农业社会化服务能力大大提高。至2020年,全市家庭农场可达3500个、农民专业合作社1800个,较“十二五”分别增加2440个、590个。市以上示范家庭农场和合作社分别达到290个、230个。市级以上龙头企业有241家,较“十二五”分别增加66家。全面完成了农村承包地确权登记颁证工作,全市涉及承包地的52个乡镇611个村共完成家庭承包耕地确权面积164.6万亩。积极引导农村承包土地经营权有序流转,全市耕地流转89.1万亩,流转率54%。我市各类农业社会化服务组织1026个,其中耕种防收等农业生产托管服务组织372个,联耕联种及农业生产托管年服务面积约150万亩,服务小农户和经营主体19.1万户。

着力构建现代农业产业体系,农业产业结构进一步优化、特色产业优势凸显、一二三产融合加快。科学划定粮食生产功能区面积101.7万亩,重要农产品生产保护区面积68.5万亩;全市茶园面积达35.4万亩;全市水产养殖总面积稳定在34.1万亩,总产量14万吨。全市肉蛋总产将达到14.36万吨,较“十二五”增长5.1%;全年生猪存出栏91.5万头,增长3.2%;能繁母猪存栏2.5万头,增长2.33%;家禽存出栏3450万羽,增长29.6%。实施水产跨越工程,建有市级以上水产健康养殖示范场53个,其中国家级39个、省级1个,申报中国鳜鱼之乡已通过专家评审。推进畜禽业规模化、标准化养殖,规模以上养殖场达到40个,畜禽粪污综合利用率达到96%以上,大型规模养殖场设施装备配套率达到100%。全市共有九华黄精、西山焦枣、秋浦花鳜、东至食用菌、霄坑绿茶、东至云尖6个省级特色农产品优势区,其中九华黄精正在公示中国特色农产品优势区。创建2个省级农业产业园,石台县申报成为国家级一二三产融合先导区。“全省休闲农业与乡村旅游示范县”实现全覆盖,贵池区梅村镇霄坑村入选2019年中国美丽休闲乡村名单。6个基地入选第一批省级长三角绿色农产品生产加工供应基地创建名单。

乡村是农民的立足之基、生活之本。留住绿水青山,留住美丽乡愁,建设美丽家园,才能让农民有获得感、幸福感、安全感。

一座座“美丽庭院”,扮靓一个个美丽乡村。“十三五”以来,我市以农村人居环境整治为抓手,以打造“美丽庭院”为契机,以农村生活垃圾、厕所革命、村容村貌提升等为重点,扎实推进美丽乡村建设,不断提高人民群众的获得感和幸福感。

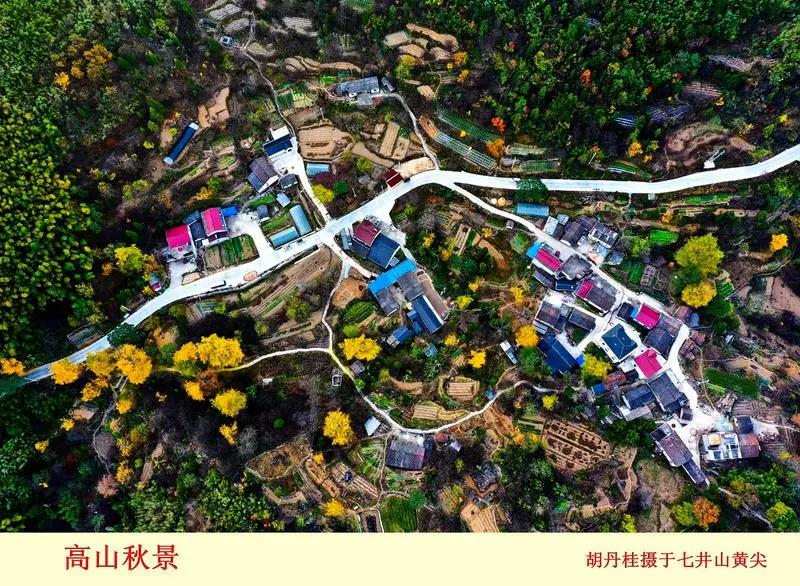

池州北枕长江,南依黄山,既有沿江平原又有江南丘陵,地域色彩鲜明。依依垂柳,霭霭炊烟,小桥流水,鸡鸣犬吠,如何在打造美丽乡村的过程中保留下这一份浓浓“乡愁”?“十三五”以来,我市坚持把绿色生态作为美丽乡村建设的“主色调”,坚持把徽风皖韵作为美丽乡村建设的“总风貌”。从特色保护类村庄入手,将一批历史文化厚重、自然人文气息浓郁的传统村落打造成美丽乡村,在村头巷尾、房前屋后建设“小菜园、小花园、小竹园、小茶园、小果园”等“五小园”,着力体现农村风貌、田园风光。

截至2020年底,我市卫生厕所普及率达到85%,完成《农村人居环境整治三年行动方案》目标。农村生活垃圾治理有效,三县一区均采取PPP模式实行农村生活垃圾治理,覆盖124.54万人口。城乡环卫一体化实施以来,清扫保洁从行政村延伸至自然村,实现了农村条条道路有人扫、处处垃圾有人清的良好局面,农村环卫保洁和长效专人管理建立健全。农村生活污水治理有序,33个乡镇政府驻地污水处理设施已建成28个,12个提标改造项目全部完工。

东至县木塔乡大田村、石台县矶滩乡洪墩村、青阳县乔木乡凌塘村、贵池区墩上街道罗城村……一个个星罗棋布的美丽乡村串点成线,连线成片,实现了美丽乡村建设与振兴发展的同频共振,打造了产业兴旺、百姓致富的典型样本。

特色产业托起了广大农民的脱贫致富梦,正在给农民打开一扇扇增收的新大门。近年来,市委、市政府把实施乡村振兴战略摆上重要议事日程,不断夯实农业基础,不断调优农业结构,不断加快三产融合,聚焦产业兴旺,打造富裕乡村,提升百姓幸福感,探索走“内外兼修”的乡村振兴之路。

“十三五”以来,我市着力推进一二三产融合发展,增加农民经营性收入;持续开展农村土地“三权分置”改革,建立农村产权交易平台,加强土地经营权流转和规模经营的管理服务,鼓励盘活利用闲置宅基地和闲置农房,增加农民财产性收入;积极开展新型职业农民培训,提高农民增收能力。城乡居民人均支配收入年均分别增长8.1%、8.4%。

释放农村发展活力,改革开放不断深化。集体产权制度改革基本完成,全市应改革的638个村(居)全部完成农村集体产权制度改革,村级集体经济组织组建率、挂牌率均为100%、100%。全市确认集体成员137.8万人,量化资产7.18亿元,76.6万农民成为股东,发放股权证书21.3万本。青阳县圆满完成国家第三批农村集体产权制度改革试点县改革任务。“三变”改革有序推进,实施“三变”改革村(居)614个、完成609个,分别占96%、95%,累计整合利用财政、村集体等资金2.58亿元、撬动经营主体投入3.13亿元,盘活土地水面等资源33.8万亩、闲置房屋13.1万平方米,有效盘活了农村资产资源,拓宽了集体和农民增收渠道。村集体经济实力进一步增强,实施扶持壮大村级集体经济工程,市级安排400万元重点对114个市级以上培强扶优村进行专项扶持,各县区整合资金2180万元,重点对县级培强扶优村、薄弱村、边缘村等进行扶持。目前,全市集体经济强村达到68个,占604个集体经济发展村数的11.3%,超全省2020年底8%的强村目标。

新希望播种在广袤田间,新动能孕育在美丽村落,一幅产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的乡村振兴图景已全面展开。2021年,是全面巩固脱贫成效、全面推进乡村振兴的交汇期和关键期,我市将切实抓好主导产业,进一步优化产业结构,不断健全乡村产业体系,推进农业供给侧结构性改革,大力推行绿色发展模式,拓宽农民增收渠道。随着乡村振兴战略的持续深入,池州的农村发展前景必将更加广阔!

坚持规模化、标准化、品牌化、链条化培育

打造长三角绿色有机农产品生产供应地

近年来,我市坚持生态优先、绿色发展的理念,立足茶叶、九华黄精、池州鳜鱼、皖南土鸡等产业资源优势,制定了《池州市农业特色优质产业发展三年提升行动计划》,按照一套班子、一个协会、一个专家指导组、一套政策“四个一”发展路径,坚持规模化、标准化、品牌化、链条化培育,努力打造长三角绿色有机农产品生产供应地。

池州空气富氧、土壤富硒,全域60%的土壤富含硒元素。好山好水出好茶,池州的茶叶就生长在海拔300~1000米的高山中,阳光充沛、雨露滋润、花草相伴。池州的绿茶汤色青绿明亮、口感清香鲜醇,池州的红茶汤色红艳透明、口感醇厚甘甜,是祁红的主产区,安徽70%的祁红产自池州。池州现有茶农40万、茶园35.4万亩,干毛茶收入10.97亿元。下一步,将全力打造“九华福茶”区域公共品牌,讲好茶叶故事,共享茶道文化,提升池州茶叶品牌影响力和美誉度。到2023年,池州茶叶种植面积达到36万亩以上,干毛茶收入达到15亿元。

“北有长白人参,南有九华黄精”,据历史记载,“黄精虽处处有之,唯以九华山者为上”,九华黄精可直接食用,也可泡茶、泡酒,其多糖含量达到10%以上,高于国家药典标准的两倍,具有补中益气、健脾益肾之功效,先后获得了国家地理标志保护产品、国家森林生态产品,已开发出九制黄精、黄精酒、黄精茶、黄精丸等30余种系列产品,目前九华黄精种植面积2.06万亩,百亩以上种植基地23个,“十大皖药”标准化种植基地1个,黄精GAP种植基地2个,销售收入2.4亿元。下一步,将研究制定九华黄精栽培、采收、加工等标准体系,建设标准化种植示范基地,到2023年,实现种植面积达到3万亩,销售收入5亿元以上。同时加强九华黄精国家地理标志的保护和开发,努力将九华黄精打造成为长三角健康养生首选产品。

池州鳜鱼产自美丽的秋浦河附近,终身以活鱼为食,其肉质细嫩、味道鲜美,且营养丰富,是国家地理标志农产品、安徽省名牌产品。目前,池州鳜鱼池塘养殖面积1.9万亩,销售收入可达2亿元,已建有国家级池州鳜鱼原种场,开发出了茶香鳜鱼、五香鳜鱼等系列产品,被中国渔业协会认定为“中国鳜鱼之乡”。下一步,将制定池州鳜鱼苗种繁育、成鱼养殖、活鱼运输、加工等标准体系,大力推广池塘标准化、工厂化循环水等生态健康养殖模式,开发出更多的池州鳜鱼系列美食,擦亮叫响“中国鳜鱼之乡”金字招牌,到2023年,将建成池州鳜鱼苗种繁育基地500亩,池塘养殖面积3万亩,年销售收入达10亿元。

皖南土鸡是安徽省优良地方品种,源自乡土,长在自然,肉蛋鲜美,滋补健康。池州是皖南土鸡的主产区,皖南土鸡的生长周期长,一般1至2年,养殖方式为原生态山林散养,饲养密度较低,活动量大、各种营养元素摄入全面,是标准的“跑步鸡”。鸡肉嫩而不老,滑而鲜美,鸡汤鲜而不腻,口味上佳,鸡蛋蛋黄红润,蛋液稠厚,蛋香四溢,口感细腻。目前,我市皖南土鸡年出栏量达到2300万羽。下一步,将利用丰富的山林资源,进一步扩大养殖规模,到2023年,实现皖南土鸡种鸡存栏60万套,年出栏量5000万羽,同时加强“皖南土鸡”原种保护,建立标准化养殖加工体系,为老百姓提供更加新鲜优质的土鸡产品。

(通讯员 杜宇)